성공사례

동업관계 해지와 정산금 소송 승소 사례

사업을 시작할 때 마음이 맞는 사람과의 동업은 위험 분산, 업무 효율 등을 꾀할 수 있는 좋은 방법입니다.

그러나 좋은 취지로 시작한 동업이 구성원 간의 불화 등을 이유로 위태로워지기도 합니다. 이런 경우에는 조속히 동업 관계를 정리하는 것이 현명한 선택이 될 수 있습니다만 그동안의 사업성과를 정산하는 문제가 남게 되고 정산합의가 결렬되면 ‘정산금청구소송’으로 이어지기도 합니다.

최근 정산금청구소송에서 피고를 대리하여 승소한 사례를 소개하겠습니다.

[관련 법령] 상법 제517조 내지 제521조의2, 제531조 내지 제542조 민법 제271조, 제274조, 제719조 |

사건의 배경

A와 B는 초등학교 동창 사이로 공동으로 식육포장 처리업을 목적으로 하는 회사를 설립하여 운영하고, 그에 따른 수익금을 분배하기로 하는 구두의 동업계약을 체결하였습니다.

A와 B는 위 동업계약에 따라 2000. 0. 0. 식육포장 처리업 등을 목적으로 하는 주식회사 ○○○○○ 및 주식회사 △△△△를 설립하고, 주식회사 ○○○○○의 대표이사로 B, 이사로 A의 지인이 등기되었고, 주식회사 △△△△의 대표이사로 B의 지인, 이사로 A의 배우자가 등기되었습니다.

A는 2000. 00. 00. 구청장으로부터 식육포장처리업 영업허가를 받았고, 2000. 00. 00. △△△△라는 상호로 개인 사업자등록을 마쳤으며, 2000. 00. 00. 식육포장처리업 등을 목적으로 하는 주식회사 ●●을 설립하였습니다.

A는 2000. 00. 00. B와의 동업계약이 종료되었음을 이유로 ‘동업관계 해지에 따른 정산금’을 구하는 소송을 제기하였습니다.

대법원의 법리 및 21세기의 변론

당사자들이 자금을 출자하여 공동으로 주식회사를 설립하여 운영하고, 그 회사를 공동으로 경영함에 따르는 비용의 부담과 이익의 분배를 지분비율에 따라 할 것을 내용으로 하는 동업계약은 당사자들의 공동사업을 주식회사의 명의로 하고 대외관계 및 대내관계에서 주식회사의 법리에 따름을 전제로 하는 것이어서 이에 관한 청산도 주식회사의 청산에 관한 상법의 규정에 따라 이루어져야 한다. 그러한 동업약정에 따라 회사가 설립되어 실체가 갖추어진 이상, 주식회사의 청산에 관한 상법의 규정에 따라 청산절차가 이루어지지 않는 한 일방 당사자가 잔여재산을 분배받을 수 없다 (대법원 2002. 10. 11. 선고 2001다84381 판결, 대법원 2004. 3. 26. 선고 2003다22448 판결, 대법원 2005. 4. 15. 선고 2003도7773 판결 등 참조) 이러한 법리는 동업계약에 따라 주식회사가 설립된 후 당사자 일방이 동업관계에서의 탈퇴를 주장하며 정산금을 구하는 경우에도 그대로 적용된다 (대법원 2006. 9. 28. 선고 2006다37700 판결 등 참조). |

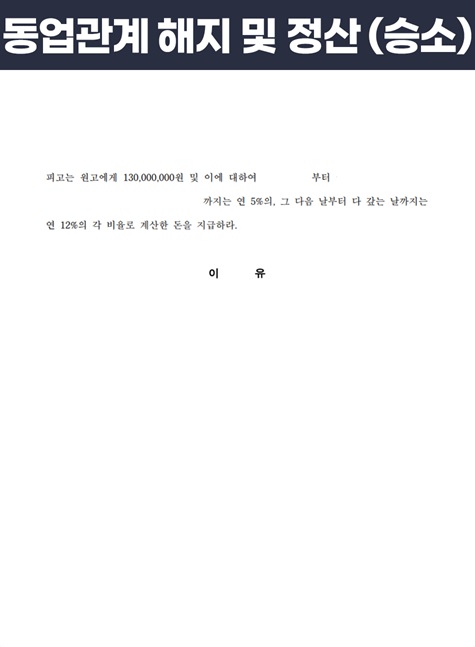

우리 법무법인은 위 법리에 착안하여, ‘A와 B가 이 사건 동업계약에 따라 공동으로 주식회사 ○○○○○를 설립한 후 이를 운영하였으므로 그 동업계약에 따른 청산은 주식회사의 법리에 따라 이루어져야 하고, A로서는 상법의 규정에 따른 청산절차에 의하여 잔여재산을 분배받을 수 있을 뿐 B에 대하여 동업계약의 해지에 따른 정산을 구할 수는 없다’는 점을 주장하였고 그 결과 전부 승소 판결을 받았습니다.

판결이 의미하는 시사점

동업관계 해지에 따른 정산금 청구는 우선 동업계약에 따라 설립·운영한 회사의 형태가 무엇인지 파악하는 것부터 시작해야 합니다.

앞서 본 대법원 판례는 동업계약에 따라 주식회사가 설립되어 실체가 갖추어진 이상, 주식회사의 청산에 관한 상법의 규정에 따라 청산절차가 이루어지지 않는 한 일방 당사자가 잔여재산을 분배받을 수 없고, 이러한 법리는 동업계약에 따라 주식회사가 설립된 후 당사자 일방이 동업관계에서의 탈퇴를 주장하며 정산금을 구하는 경우에도 그대로 적용된다고 판시하였으므로, 동업으로 ‘주식회사’를 설립·운영하다가 동업계약을 해지하고 정산금을 구하기 위해서는 먼저 주식회사의 청산절차가 완료되어야 합니다.

만약 동업계약에 따라 주식회사를 설립·운영한 경우가 아니라면, 2인 이상이 약정에 따라 노동력을 제공하거나 자본금을 출자하는 관계는 민법상 ‘조합’에 해당하고 동업자들은 조합재산을 ‘합유’하는 관계입니다.

대법원은 “2인 조합에서 조합원 1인이 탈퇴하면 조합관계는 종료되지만 특별한 사정이 없는 한 조합이 해산되지 아니하고, 조합원의 합유에 속하였던 재산은 남은 조합원의 단독소유에 속하게 되어 기존의 공동사업은 청산절차를 거치지 않고 잔존자가 계속 유지할 수 있다...(중략)...2인 조합에서 조합원 1인이 탈퇴하는 경우, 탈퇴자와 잔존자 사이에 탈퇴로 인한 계산을 함에 있어서는 특단의 사정이 없는 한 민법 제719조 제1항, 제2항의 규정에 따라 ‘탈퇴 당시의 조합재산상태’를 기준으로 평가한 조합재산 중 탈퇴자의 지분에 해당하는 금액을 금전으로 반환하여야 하는 것이고, 이러한 계산은 사업의 계속을 전제로 하는 것이므로 조합재산의 가액은 단순한 매매가격이 아닌 ‘영업권의 가치를 포함하는 영업가격’에 의하여 평가하되, 당해 조합원의 지분비율은 조합청산의 경우에 실제 출자한 자산가액의 비율에 의하는 것과는 달리 ‘조합내부의 손익분배 비율’을 기준으로 계산하는 것이 원칙이다”라고 판시하였는데(대법원 2006. 3. 9. 선고 2004다49693, 49709 판결 참조), 이에 따르면 동업관계에서 탈퇴하려는 사람은 탈퇴 당시의 재산상태를 기준으로 탈퇴자의 지분에 해당하는 금액을 정산금으로 구할 수 있습니다.

또한 정산금 산정의 기준이 되는 동업재산의 가액은 단순히 동업을 위해 임차한 건물 등의 임대차보증금, 동업을 위해 구입한 기계 설비 등의 가액을 합산한 것에 그치지 않고, 영업권의 가치를 포함한 영업가격을 의미하므로 이제 대한 적절한 주장·입증이 필요합니다.

[ 법무법인 21세기의 사건, 더 보기 ]